樊明武院士

1985年,樊明武在美国参加国际电磁场计算会议。

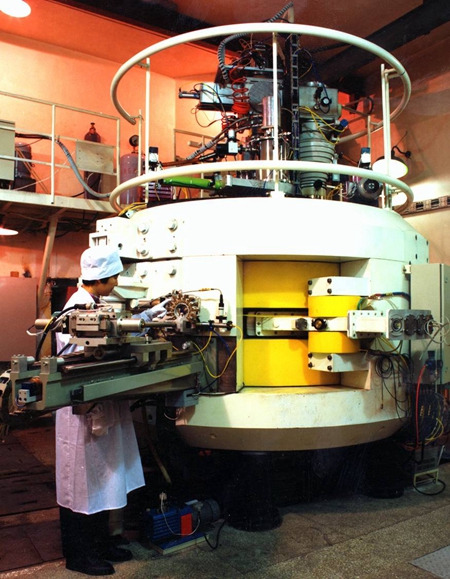

1994年12月,第三代回旋加速器建成。

2008年,樊明武与大学生在一起。

樊明武今年80岁了,自诩“80后”——他是我国“核工业65周年功勋人物榜单”71人中,最年轻的一位。

这位成就在身的中国原子能科学研究院原院长、华中科技大学原校长,大学毕业刚参加工作时也干过铺设电缆和换灯泡之类的工作。无论换灯泡、铺电缆,还是搞科研,他都把“做到极致”视为自己的座右铭。

换灯泡时,樊明武总要拿着抹布,顺手把天花板擦得干干净净;铺电缆时,他给每根电缆标上颜色,还设计了线路图,便于日后检修故障;做科研时,他一度连续4年半每天早早起床、很晚睡觉,整天围在一台加速器旁边;当大学校长的4年里,他把校园从宿舍、教学楼、运动场乃至绿化带里里外外翻新了一遍,唯独他所在的办公楼依旧朴素。

如今,已过耄耋之年的樊明武还常常奔波在不同校园,为青少年做科普讲座。即使视力下降得厉害,每次动辄几十页的PPT他也坚持亲自制作,从不让秘书帮忙。

他常常这样给年轻的学子们分享人生感悟:“人可以不伟大,但是不能没有责任心。在遭遇困难的时候,一定要坚定信心,锲而不舍,把事情做到让别人、也让自己满意。”

他更用自己的一生践行着原子能院老院长钱三强院士的“红专矢量论”——人在社会中的作为就如一个矢量,矢量的模就是他的工作能力,矢量的方向就是人生观、世界观,矢量方向与人类社会前进的方向一致,也就是“红”,模越大对社会的贡献就越大。

在“刁难”老师的辩论中培养出大学学习能力

1943年,樊明武出生在湖北沙市。他家在一条古老的石板街道——九十铺,街边靠近码头,街内多为当地居民开设的小商店。

全家5口人,靠着父亲经营小店,卖食盐、香烟之类维持生计,母亲给人缝补衣服补充家用。樊明武的父母几乎没有进过学校的大门,但不知从什么时候起,他们悟出了一个道理:再困难也要让孩子们上学读书。

4岁半时,樊明武就跟着哥哥走进了学堂。因为用水条件差,没有自来水,全家人洗脸用一盆水,他常患角膜炎,看东西总是模模糊糊的。每天早晨天还没亮,看不清路,哥哥就牵着弟弟上学。

晚上,家里点不起煤油灯,灯草放到盛有青油的盘里,点燃就是灯了。昏暗摇曳的灯光下,樊明武和哥哥留下了认真写字、做算术的身影。

宁静的街道上,有时传来敲打竹板“卖包面(馄饨)”的吆喝声,诱惑着年幼的两兄弟。他们心中常想:要是能吃碗“包面”再去睡,该多美啊!

家里经常吃了上顿没下顿,但父母总是教导孩子“为人要正直,不是自己的东西绝对不要,做事要认真”。父母的教诲,樊明武时刻铭记,受益终生。

在很长一段时间里,樊明武都被认为是“输在起跑线上的孩子”。

由于年纪太小,上课时他难以集中注意力听课,特别是对语文,不懂得课文的内涵,经常写错别字。

中学时,遇到不懂的问题,好奇心重的樊明武常常在上课时举手追问老师“为什么是这样?”问得多了,老师便有些不耐烦,不让他“插嘴”,甚至说他“基础太差”。

这严重打击了樊明武的自信心,从此,他上课常常赌气不听讲。特别是当指责过他的语文老师上课时,樊明武就在书本上胡乱涂鸦,语文成绩因此长期垫底,“拼了命才能勉强搞个及格”,数学却好像“不怎么听就会”。

几何课让他对难题求解产生了浓厚兴趣,特别是做出其他同学感到困难的证明题时,樊明武就会感到极大满足。考虑到他的绘画基础和对几何的爱好,哥哥一度建议他将来学建筑。

进入高中后,樊明武虽然对画画感兴趣,但由于视力差,美术老师建议他放弃报考建筑专业,已在医学院就读的哥哥樊明文认为他学医也不错。

1960年,当时高考分三类,考的科目有所不同:第一类,理工;第二类,农医;第三类,文史。农医类要考生物,不考数学。填报志愿时,班主任态度很坚决:“你的数学这么好,就报理工科!”

那一年,苏联政府撤走所有援华专家,带走了全部图纸、计划和资料,并停止供应我国建设急需的重要设备,使我国刚刚开启的核武器事业遭到沉重打击。

得知这个消息,本来还有些犹豫的樊明武坚定了学理工科的决心,报了两个“和原子弹沾边的专业”。第一志愿是北京工业学院(今北京理工大学)自动控制系,第二志愿报了华中工学院(今华中科技大学)的工程物理系,“那时候也完全不懂这两个专业,只觉得它们是国家发展的需要”。

樊明武被华中工学院录取。报到那天,他用扁担挑着行李买了最便宜的五等舱船票,从沙市乘船到汉口的武汉关码头,再坐着学校安排的卡车一路颠簸,到达学校。

进校分配宿舍后,“没见过自来水”的樊明武发现这里居然有可以“哗哗出水”的水龙头,立马兴奋地冲了个冷水澡。更让他惊奇的是“厕所竟然还会自己抽水”,这个“乡里娃”感叹:这学校可真高级啊!

跨入大学校门的欣喜并没有持续多久。

入学不到一周,樊明武就接到通知,要搬到另一栋宿舍,原因是工程物理专业没有相应老师和实验条件,专业被撤销,工物系学生转去电机系。这个专业在他当时看来“似乎和原子能一点关系也没有”,他感到十分沮丧,甚至一度想到退学。

让他对学习电机制造专业有了兴趣的是一位年轻的女老师。

那时,学校安排老师每周去一次学生宿舍答疑,负责樊明武他们班的是一位毕业不久的女老师,比这群大一新生大不了几岁。

一开始,樊明武和室友只是随意问一些十分基础的问题,想尽快把老师打发走。这位年轻的老师“一点架子也没有”,每个问题都为他们详尽解答,让他们逐渐产生了一些专业学习的兴趣。

半个多世纪后追忆往事,樊明武依然清晰地记得,这位老师非常包容,同学们即使故意问些偏题怪题“刁难”她,她也不恼,反而与大家讨论得更起劲儿了。

慢慢地,在与老师“辩论”的过程中,樊明武和几个室友的学习热情逐步高涨,“把她难住了,我们就特别兴奋,她也很高兴”。

上课时,樊明武同宿舍的几个人会轮流早起,提早到教室占第一排的座位,便于“抓住老师提问”。

随着提问越来越深入,前期准备也更加充分。除了电机相关材料,樊明武还拓展到更多的书籍和文献,每当发现一个新问题,就在书里进行“滚雪球”式检索,通过目录找到自己需要重点学习的章节。

这样一来,樊明武不仅熟练掌握了电机相关的理论知识,还广泛涉猎各类理工科书籍,开阔了知识视野,提高了自主学习的能力。

草蛇灰线,伏脉千里。懵懂青年的意气之举对他之后的科研生涯却产生了深远影响。

经年后回首,樊明武对母校充满感激,“开放包容的学习氛围,激发了积极思考、创新学习的意识,让我们勇于提出问题并动脑筋解决问题”。

身处大学校园,樊明武观察到一些高中时期的“学霸”一考入大学就开始“放飞自我”,整天躺在宿舍睡觉、打游戏。

他分析,应试教育并不注重培养学生的自学意识和能力,导致很多人觉得上了“985、211”就已经达到了人生目标,失去了对学习的兴趣。但实际上,“学习”本身就是一门需要终生做好的功课。

他寄语莘莘学子:“始终保持对知识的饥饿感,珍惜青春好年华,学习再学习,进取再进取。”

无论是换灯泡还是搞科研都要做到极致

1964年夏天,樊明武结束了大学四年级的基础课程,被安排到上海跃进电机厂进行生产实习,也实现了“亲眼看看上海”的梦想。

小时候,他是从家里的日用品上知道上海的,“那时如果包装盒上标明‘上海出品’,就觉得是世界上最好的东西”。

进入电机厂后,樊明武被分配到变压器生产车间,工作是跟着师傅把绝缘布带包扎到铜导线上,在驱动轮的带动下在辊轴上形成变压器线圈。

樊明武一看“这么简单的工作”,信心十足地让师傅交给自己干。但没过两分钟,师傅就让他把绕线机停下来,告诉他“出废品了”。樊明武有些不服气,“你都没看,怎么知道是废品?”

“从你的站姿和手势就能判断。”师傅斩钉截铁地回答。

樊明武一看线圈,果然,不仅没有实现半叠绕,松紧也不一致,不得不推倒重来。他这才体会到,上海产品的质量好,离不开每位工人严谨的工作习惯。“上海工人的严谨敬业精神一直影响着我,即使是不为人看重的小事也要认真做好。”

1965年,樊明武以优异的成绩毕业,被分配到当时由钱三强领军的北京401所(现中国原子能科学研究院)工作。

进研究所第一年,樊明武和其他大学生一起,下放到河南信阳农村参加“四清”运动。大家住在茅草屋里,条件非常艰苦,土坯加上秸秆就是床,每到下雪天,星星点点的雪花落在被子上,屋外的猪也怕冷,挤到他们的床下取暖。“从那以后,生活上再艰苦也压不倒我”。

回到研究所后,樊明武才知道,当年被分配到单位的400多名大学生中,绝大多数来自清华、北大等国内顶尖高校,并且所学专业基本都是与原子能相关的工程物理、放射化学等。华中工学院只有樊明武一人,而且还是电机制造专业。

樊明武被安排到标志我国跨入原子时代之一的第一台回旋加速器室参加维修工作,由于“学校没名气、专业不对口”,樊明武深知“倘若不努力,很有可能会被淘汰”。

所学专业和所从事的工作相差甚远,工作插不上手,坐了几天冷板凳,他向组长要求安排工作,组长问他“你会干什么?”樊明武无言以对。

过了几天,组长对他说:“国庆节快到了,厂房的灯泡坏了不少,你跟老师傅一起把灯泡换了吧。”

接到这个任务时,他心中五味杂陈,“堂堂大学毕业生,来到别人羡慕的高科技单位,就干这个”。

但转念一想,除了这个自己还能干什么呢?回想起在上海电机厂实习时老师傅认真做事的场景,樊明武暗下决心:换灯泡,我也要换出特色。

他抢在师傅前面从楼上搬来梯子,还带上一块抹布,换完灯泡后又把天花板擦得干干净净。

师傅看在眼里,觉得这个年轻人踏实肯干。第二次便安排樊明武铺电缆,做点“有技术含量的活儿”。

樊明武二话不说,主动爬进狭窄的电缆沟,把电缆放得整整齐齐。因为从小喜欢画画,铺电缆的时候他还规划好路线图,给电缆标记上不同颜色,方便以后准确地找出故障。“领导很认可我的态度,后来便得到了第三项工作,再后来就是粒子加速器主体的研究,就这样一步一步寻找适合自己的位置。”

在“文革”时期,他没有跟着造反派去斗“走资派”,一头扎进图书馆,努力自学在学校没有学过的理科课程:如电动力学,复变函数、偏微分方程等理论知识。

在图书馆里,樊明武看到有关的专业杂志几乎都是英文,自己中学、大学学的都是俄文,他意识到,想掌握前沿技术,“不懂英语是不行的”。

当时私自学外语很有可能被视作“有问题的落后分子”。为了应对造反派的刁难,他就买来英文版的毛主席著作学习,记住了一些单词。

1972年尼克松访华时,北京人民广播电台开播《英语教学广播讲座》。即使内容大多是政治口号,樊明武还是如获至宝,每天跟着节目全程跟读。渐渐地,他可以开口说英语了。

后来,樊明武听说“美国之音”广播电台每天早晨6点教一刻钟《英语900句》的日常用语,说是“真正的英语”。

樊明武很心动,可是美国广播需要短波收音机才能收听。那时一台收音机的价格是70多元,家里全部的存款只有90元。他和妻子商量,咬牙用几年的积蓄买了一台短波收音机。每天早上,他就躲在被子里,把收音机调到最小声,一句一句跟着学。

1978年,十一届三中全会召开,党中央看到我国与国外在科技上的差距,决定在全国选拔3000人出国深造,业务能力由单位把关,国家统一组织外语考试,包括口试、笔试。樊明武凭借自学的英语和扎实的数理知识脱颖而出,成为“文革”后第一批2000名公派留学生之一,于1979年10月前往著名的英国牛津卢瑟福实验室深造。

其间被传为佳话的是,后来成为中华口腔医学会名誉会长的哥哥樊明文作为口腔医学专家也入选其中,成为承载这个刚刚打开国门看世界的国家希望的“一门双杰”。

1980年,樊明武赴美参加电磁场国际会议顺访在加拿大学习的哥哥樊明文时,加拿大的导师问樊明文:你们家是不是大官,兄弟俩都能出国学习。两个人笑了,告诉他们,“我们家是最普通的老百姓”。

进修期间,樊明武实实在在感受到了国内外技术的巨大差距。彼时,国内的计算机技术刚起步,还在使用机械计算器,“转半天才算出一个数字来”。来到英国,错综复杂的计算机语言、电磁场数值计算方法都得从头学起,樊明武感慨,“大学培养的自学能力再次发挥了作用”。

“人可以不伟大,但是不能没有责任心。”回首那些激情岁月,樊明武说,自己只是力争把能做的事情做到极致。

同样可以为这样的“极致”写下注脚的是:樊明武在任华中科大校长的4年里,推出了一系列改革与发展措施,学校总收入(不包括附属医院、产业)由8.99亿元增长到15.88亿元,国家自然科学基金项目由70项增长到189项,SCI收录文章数由227(排第18名)增长到637(排第10名)。

这期间,可以容纳1.8万名学生同时上课的西十二教学楼拔地而起;宽敞明亮、方便实用的学生澡堂装修一新;物美价廉的学生食堂闻名全国;完全学分制逐步推广……而樊明武所在的办公楼,依然简朴。

教育部经济责任审计小组在樊明武的离任审计报告中评价道:“樊明武同志不仅在任期内使学校在各方面得到了快速发展,为学校后10年到20年的发展奠定了物质基础,而且为学校将来的发展奠定了思想基础。”

想象力比知识更重要

担任华中科技大学校长期间,樊明武曾给学生这样一幅题词:“科技基于逻辑,艺术重在想象,逻辑与想象的完美结合就是创新”。他认为,创新是高校学生最重要的能力,而丰富的想象力是创新的基础。

1964年冬天,大学五年级的樊明武争取到去上海跃进电机厂进行毕业设计的机会。临行前,老师给他们讲了一堂课,介绍了一篇国外作者写的文章,主题是改变定子绕组的接法,实现异步电动机的调速。

整堂课只持续了一个小时,但直到现在,樊明武还清晰地记得这堂课的内容。这位从英国回来的副教授平时喜爱体育,把电机中的转子和磁场斜坡相遇后的运动形容成“三级跳远”,“我们一下就很形象地理解了马达的运转过程”。

短短的1个小时,却让樊明武对设计变极调速异步电机产生了极大兴趣,成天琢磨。在上海实习的半年里,他与厂里的技术人员、工人师傅一起,成功制造出样机,还让这种电机实现了系列化。

樊明武感念,“这位老师虽然并没有讲授太多理论,但他放飞了我的想象力,埋下了创新的种子”。

1976年年初,我国从苏联引进的固定能量回旋加速器发生故障,无法运转。樊明武和原子能研究院的同事们便决定趁这个机会把这台加速器从固定能量改为可变能量,便于获取不同能量下的核试验数据。

当时还处于“文革”后期,参考资料缺乏,也没有计算机。在进口设备上进行“伤筋动骨”般的改造,难度可想而知。

“这个谁都没搞过,到国外去学不可能,要去买也买不到,只能凭着想象慢慢摸索。”樊明武说。

为了实现能量可变,樊明武基于自学的数学分析方法,导出近似解析公式,解决了理论设计问题。又花了1年多时间,经过上百次实验,设计出了工艺方案。

然而,方案对生产技术要求很高,当时,北京没有一家工厂能够加工。和樊明武一起工作的同事因为不同原因调离,4个人的小组仅剩下他一人。

樊明武感到不同能量下的核数据是任务的需要,只能依靠这台加速器的能量改变才能获取。他向单位报告情况,领导便将这个重要任务派给了大连523厂。523厂技术人员看了樊明武的图纸后也表示“做出来的可能性很小”,接受任务可以,条件是樊明武要跟随每道工序以保证质量。

那年,樊明武的小女儿刚刚出生。为了亲自监工,樊明武在大连驻厂半年,无数次调整工艺实施方案,最终完成了这一部件的加工。

1978年,樊明武从大连回到北京,准备正式测试机器时,却发现加速器的真空系统出了问题,无法达到高真空状态,而真空环境是保证回旋加速器能够正常运行的核心参数之一。这意味着,他3年的心血可能付诸东流。

那时,他已入选了国家第一批公派留学人选,即将启程英国。有人质疑:这个东西国外都没有,他怎么可能做出来?

樊明武夜不能寐,“我做了那么多次实验都是正常的,怎么会有问题?”

幸好,研究院的书记一直很赏识这个年轻人,对他说:“我相信你的实验数据,你安心地走吧。”

坐上去往伦敦的火车,沿途风景如画,同车人不时发出惊叹。而樊明武独自坐在角落,根本无心欣赏。

抵达伦敦1个月后,樊明武收到妻子的第一封信,信中第一句话就写道:“因为在安装真空仪表的时候,工人师傅没有把测量真空计管道螺栓拧紧,现在真空已正常了,加速器已开始用于实验,实现了能量可变,这意味着我国的第二代回旋加速器正式诞生了!”

正在吃晚饭的樊明武看到这里,泪流不止跑回宿舍。

“我一辈子很少有掉泪的时候。”樊明武说,“但那是我奋斗几年的结果,从来没想过什么回报,只是想把可变能量回旋加速器做出来,补充国家急需的核数据。”

多年后回望这段经历,樊明武总结道,自己能够破解难题,除了有“把事情做到底”的毅力,还基于“强大的想象力”。这种想象力得益于良师的启发,也来源于艺术产生的灵感。

工作之余,樊明武喜爱书法和绘画,还常和湖北省内一些知名画家切磋画技。绘画的功底则来自小时候上不喜欢的语文课时,在课本上画过的无数个“小人儿”。

这虽然让他的语文成绩常在及格线周围徘徊,却逐步培养起了他的空间概念。常常看着一张二维的图纸,樊明武在脑海中就自动形成了一个三维立体的模型,“实际上人类有很多知识,互相之间都有些关联。”

写作学术论文时,他会播放自己喜欢的交响乐或者中国民乐,让音乐引导自己进入一个新的空间,激发自己的学术灵感。“搞艺术要有科学思维,搞科学要有艺术灵感,艺术与科学技术结合更容易实现创新。”

基于自身经验,樊明武在任校长期间积极推动高雅艺术进校园,聘请著名学者举办人文讲座,自己还经常参加学生社团的文艺活动,努力推动科技教育与艺术教育的融合。

樊明武还曾在校内推动一场“学习方式的革命”,打破院系学科壁垒,实行自由选课制度。大量压缩课时,把时间还给学生。

“上课时间不压缩,学生就没有时间进行超越书本知识的思考和创新,更谈不上科学研究。只有学会研究,才具备发现的能力;只有善于发现,才能进行开拓性创造。”

他鼓励广大高校学生,不要把自己困在“内卷”的漩涡里,而要积极去发掘兴趣、探索未知,激发自己的想象力。“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进步的源泉。”

“我要回去,把矢量的模做大”

1981年,英国卢瑟福实验室为完成进修的樊明武开出优厚待遇,又积极为他办理移民手续,邀请他继续留在英国。另一边,中国大使馆联系樊明武,希望他能回国参与祖国建设。

正式做决定前,樊明武只身一人来到位于伦敦北郊的马克思墓。光滑的大理石墓碑上镌刻着马克思的名言:“哲学家们只是用不同方式解释世界,而问题在于改变世界。”

这让他回想起了钱三强院长“红专并进,科教报国”的教诲。这位中国原子能科学事业的创始人曾用“红专矢量论”来解释“红”与“专”的关系:他把人在社会中的作为比作一个矢量,坐标横轴的正向代表人类社会前进的方向,如果人的世界观、价值观与社会前进的方向一致,也就是“红”。矢量的模就是专业能力,能力越大,方向与世界观、价值观与社会前进的方向一致,在横轴上的投影就越大,如果价值观与社会前进的方向相反,能力越大对社会的破坏性就越大。

樊明武毅然踏上了回国的旅程,“我要回去,把矢量的模做大”。

回国后,为了把国外学到的先进技术在国内同行中推广应用,他奔波于许多大学、研究院、工厂,举办讲座,在国内解决了大量技术难题,并研制出我国早期的电磁场数值计算软件包,为中国电磁场的研究水平与国际接轨作出了开拓性贡献。

由于樊明武的研究成果在国际上产生了较大的影响,1986年,他应美国Texas加速器中心的邀请赴美工作,后又转入美国布鲁海文国家实验室从事超导超小型同步辐射研究。

在美国期间,有一件事让樊明武至今难忘。

一次试验计算中,实验室主任发现樊明武计算的一个结果与自己的不一样,要求他改正。但樊明武认为自己的结果经历了反复验算,还运用了大量模型进行对比,坚信自己是对的。

这位主任有些不高兴:“我这个数据是从书上得来的。”

“书上就一定对吗?”

这位美国大汉气得直拍桌子,樊明武则冷静地说:“我们都回去再看看,3天以后再讨论。”

结果第二天一早,这位主任就敲开了樊明武办公室的门,诚恳地向他道歉。原来,他在假设条件中出了差错,导致计算结果出现了问题。

不久后,樊明武与两名美国科学家一起申请到2100万美元科研经费,从事大规模集成线路X射线光刻小型同步辐射装置研究。

此时,正面临重重困难的中国原子能科学研究院来信,希望樊明武回国参与研制第三代回旋加速器,即20世纪90年代最先进的负氢离子回旋加速器。

樊明武再次踏上了回国之路。

离开美国前夕,同事们依依不舍地送行,那位曾跟他“拍桌子”的主任留言:“能对不同形状的磁铁设计结果作权威性解释的人不多,而明武确是其中之一。由于他这种罕见的能力,他设计的磁铁非常实际,而且能经济地转化为实体,我们祝贺他的国家有这样一位出色的科学家返回祖国。”

1994年12月6日凌晨1点,中国原子能科学研究院灯火通明。那一刻,樊明武耗时4年半研制的第三代回旋加速器,质子束流超过设计指标,达到当时世界最高水平。在场的科研工作者们相拥而泣,“那种喜悦和兴奋是用金钱买不到的”。

在1996年的院士大会上,这台回旋加速器被400多位院士投票评选为1996年全国十大科技事件之一。1999年,樊明武当选为中国工程院院士。

他回忆,在加速器的调试阶段,从早到晚就围在这台加速器旁边,调试设备、记录数据,发现问题、解决问题。

“那时科研没有现在这么多考核,可以按照个人思路研究。没有压力,不用想会出什么成果,也不用担心发表论文、申报奖项,唯一的想法就是把事情做好。”

谈及当今高校中普遍存在的“任务式科研”,樊明武长长叹了一口气,“做事要是带着功利的目的,是难以做好的”。

任华中科大校长时,樊明武曾提出建设“无学术污染、无信誉污染、无环境污染”的校园。他说,现在总有人研究我国的“诺贝尔奖”空缺现象,其中原因固然很多,但中国教育、学术界的“浮躁”之风盛行不容忽视。

“试想,如果连一篇普通的论文都要偷工减料弄虚作假,诺贝尔奖会像馅饼一样从天上砸到我们头上来吗?”樊明武说,建设“无污染校园”,就是要为我们的心灵固守一方精神的净土。

作为博士生导师,他对学生的要求很严格:第一,要面向国家重大需求,努力为社会服务;第二,要严谨认真,确保每个数据都来源清晰、真实可信;第三,要求学术研究能成果落地,转化为实际的应用,不能停留在纸面上。

在樊明武看来,知识必须转化为生产力,生产力产生社会财富,知识才具有力量和意义,“这是科技成果的归宿,也是科技工作者的责任”。

中青报·中青网记者 雷宇 实习生 朱可芯 姜刘洋,来源:中国青年报(2023年12月19日09版)

http://zqb.cyol.com/html/2023-12/19/nw.D110000zgqnb_20231219_1-09.htm